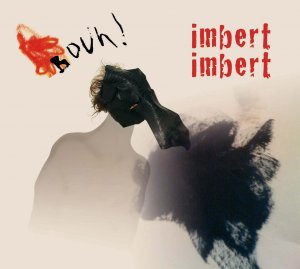

Imbert Imbert : à la contre/ basse / ton de son époque avec amour !

Imbert Imbert, c’est le pendant de la castagne des maux chez les Dupont et Dupont. Il remastérise en grave sa contrebasse, un ton au-dessus de toutes les niaiseries habituelles des bluettes de la franchouille bobo made in syndrome de Sarko ! Il a la désespérance des expressionnistes. Le vit et la verve à plein déversent tout son saoul. « Bouh ! », c’est le titre de son album, un cri à la Munch sur son swing jazz en ballade à dégueuler son époque sans équivoque par ses chansons réalistes, jazz épique au regard fraternel et sensuel !

Trente balais le zigue et pas loin de la moitié en corps à corps à trébucher du bois et bander l’arc de sa contrebasse qu’il appelle sa « grosse ». Un gosse en traversée de conservatoire au joyeux foutoir d’une école de jazz, Imbert, humble homme du Sud-est terroir, a façonné sa zizique free sous les cieux de Montpellier. En 2007, il propose un premier album minimaliste « Débat de Boue » qu’il explose à lui tout seul au moins 180 fois sur scène en pays franco / faunes et s’offre en première partie de feu (snif) Mano Solo, Brigitte Fontaine, Les Ogres de Barback, Java….. et tout le tralala des festivals et le Prix Félix Leclerc en 2008.

L’enfant Imbert est devenu grand et ses doigts grattent les cordes au toucher spatieux, outre la contrebasse, le ukulélé, la harpe chromatique et la guitare basse. Ses pas lui font rencontrer Jean Rochard, un grand manitou producteur des musiques improvisées et du jazz en fusion qui sillonne la planète entre Paname et Minneapolis. Printemps 2009, il enregistre Bouh ! à Paris accompagné de compagnons qui comptent comme des grosses tessitures du jazz contemporain : Bruno Chevillon (contrebassiste), Benoît Delbecq (claviers préparés), Janick Martin (accordéon), Pablo Cueco (zarb), Pascal Corriu (guitares), Frédéric Jean (batterie) et la voix de centaure de Klaus Blasquiz (ex Magma Orchestra). Les sons voyagent et sont mis en boite à Minneapolis. Deux bébés contrebasses, ceux que je perçois comme des violoncelles, sous la grâce des archers de Jaqueline Ultan et Michelle Kinnery célèbrent « L’hymne à la vie » de la petite mort en embuscade. J’ai présenté mon sexe / aux sirènes arrogantes, / comme en un vieux réflexe / j’ai sillonné les fentes / j’ai déballé ma vie / à des cons, à des corps / j’ai transformé mon vit / en serpent de la mort.

Mathias Imbert a la verve de la langue râpeuse d’un Rabelais gourmand en champ et contre-chant. Ses humeurs trépignent. J’adore son « Je te con vit ». Ce malaxeur des mots prend son pied à branler son univers charnel, que sa voix tance et il gamberge sur des rives orgasmiques qui font la nique aux schémas éculés de l’amour à la papa. L’entends-tu sermonner / que là ça va trop loin ? / que ton cul sur mon nez / c’est sale et c’est pas bien ?

Et si l’acte d’amour, cette fantasmagorie de nos sens en effervescence sans aucune censure nous donnait l’apparence d’autres partenaires sans compromis d’un ni déesses ni maîtresse, / te lécher l’cul comme je prends / un verre de suze en attendant, / qu’la liberté nous apparaisse (…) sus au mariage, sus à l’amour / sus aux barbelés tout autour, / suçons nous plutôt les tendresses, / mais surtout pas celles où l’on s’aime, / à se sucer jusqu’au sang / au renoncement de soi-même.

En plus de ses sens sans dessus dessous, Imbert égrène les consciences mortes qui se brûlent à notre actualité : Laisse nous juste le temps / de soigner nos militants, / de retrouver nos esprits, / nos âmes soumises au vent / des tendances d’ici (…) Des raisons y’en a pas / qu’une France de l’ombre / qui te renvoie chez toi / comme on jette une bombe / On prenait soin de toi / avant qu’on se perde, / mieux qu’on écrit nos lois / dans ce pays de merde (in « aux larmes de ta mère »)

J’y entends aussi un des fameux dessins de George Grosz intitulé : Les hommes sont des cochons / 1926 que n’aurait pas renié Jacques Brel. Ces mecs à face de porc barrissent leur satisfecit en sirotant un verre. C’est le règne de l’imposture sur notre bêtise consumée à porter notre attention et notre bulletin de dévot à ce carnaval des animaux : Gros porcs à l’air dénonciateur, mangeur de fric, / ils ont l’odeur du savon pareille à une odeur de merde / ils pètent, ils rient, on périt, / on dit d’eux qu’ils sont les grands personnages de ce monde / ce sont les pires. / Vous n’aurez par leurs noms, ni leurs têtes. (in « mieux vaut se taire (pour vous plaire »)).

Il y a aussi et j’en oublie, tellement c’est touffu ses chansons (paroles et musiques), toutes composées par lui, sauf chapeau la reprise de « Tout fout l’camp » déjà interprétée par la môme Piaf et Damia. Il nous convie à un festin de la société critique. Cause éthique, lorsqu’il délaisse ses balises et autres balivernes, il n’est pas Jules Verne quand même !

Enfin, l’un des rares chanteurs de sa génération qui exprime ses révoltes ! Il a le mal de l’amour du genre humain : ils tuent ces gens comme en enfer / au nom des droits de l’homme d’affaires / et ils tuent sans que ne compte, que sur les doigts de la honte ( in « les doigts de la honte »).

Il décline Bouh ! en quatre tempos sur des accentuations différentes : ça a le regard des gros bœufs, / ça parle fort, ça cogne droit, / un air képon, qu’éponge un peu / la marque des coups de papa / en dessous de cette ossature ; / plaquée fuck off et no future, / dans cette masse de trappeur, / si tu fais « bouh ! », ça pleure. Je suppose qu’Imbert face pair gagne vraiment à être connu. Il doit ressembler sans imper à ce quelqu’un qui partagera désormais la scène entre sa contrebasse et la batterie de son acolyte et complice Frédéric Jean.

Si tu enlèves les godasses / le fut en cuir et la contrebasse / derrière le masque du chanteur, / si tu fais « bouh ! » ça pleure.

Bouh ! de Imbert Imbert, sortie février 2010