Pour évoquer l’absurde d’un monde qui tourne sur lui-même sans parvenir à progresser, Hubert Haddad joue une pièce d’une rare poésie dans une langue fleurie et mélodieuse. Préalablement publié aux éditions de la Table Ronde en 1989, ce roman de la nostalgie et de l’impossible espoir nous plonge dans l’univers d’un photographe de guerre que plus rien ne semble émouvoir. Blasé, rompu à toutes les horreurs, repu de l’amour pour l’avoir conjugué au pluriel,

Samuel Faun – faune perdu dans la jungle de Manhattan – trimballe sa carcasse de cinquantenaire d’une ruelle l’autre entre deux voyages au Liban, en Erythrée ou en Irak. Mais jamais en Israël : il a d’ailleurs été licencié du New York Times pour avoir refusé d’aller couvrir la Guerre des Six Jours. Comme s’il voulait oublier le destin qui l’a poussé à franchir l’Atlantique, à fuir l’Holocauste et à se retrouver à photographier d’autres génocides, comme si le monde tournait dans un cercle vicieux, il erre … Il boit aussi, parfois trop, pour s’endormir dans quelques rêves, tropiques des infinis visités par des femmes trop belles.

Un soir de première, alors qu’il décide de suspendre sa présence et de partir à l’aventure dans les ruelles de River East Side, il tombe sur un théâtre yiddish : on y joue Oholiba des songes. Oholiba, l’autre nom de Jérusalem. Intrigué, il pousse la porte, vêtu de son smoking, faisant un peu apprêté dans ce public bigarré et vieillissant, et semble de pas saisir les propos des acteurs, ne comprenant pas cette langue de l’altérité venant des steppes d’Europe centrale. Mais le jeu de scène est suffisamment équivoque pour qu’il puisse suivre l’intrigue. Il y revient le lendemain, puis tous les soirs, toujours en smoking, comme un pèlerin, un repenti.

Fasciné par cette pièce de théâtre qui, il n’en doutait pas, affichait un argumentaire contemporain pour mieux cacher une allégorie cabalistique transposée du mythe d’Orphée, il saisit rapidement les subtilités d’une mise en scène toute surfilée de paraboles hassidiques. Et, surgit de ce maëlstrom, une actrice rayonnante l’hypnotisa. Sibylline tragédienne à la délicatesse exacerbée, maladive et intuitive qu’elle plaçait dans la composition de son personnage, elle le fascinait au plus haut point. "Il était subjugué par sa façon de tout risquer chaque soir, avec une modestie de second rôle confinant au sacrifice, comme un joueur mise sa fortune sans ciller. […] Elle l’envoûtait comme l’enfant mûrie du souvenir, sœur ou parente inconnue qui l’eût entretenu de son âme perdue." Litanie et mélodie bercent Samuel vers un état léthargique dont il a le plus grand mal à se sortir. Par un phénomène sans précédent, lié à la lente intériorisation d’un drame abscons qui ouvrait en lui un puits d’échos, l’intérêt quasi hypnotique porté à la scène alourdissait bien trop souvent ses paupières, rendant la pièce illusoire, la déplaçant à son insu dans le plus fabuleux théâtre des ombres qu’il eut le droit de contempler. Redoublant d’extravagance les images explosaient en lui dans cette Babylone imaginée comme seule fuite possible d’un monde devenu fou …

Fasciné par cette pièce de théâtre qui, il n’en doutait pas, affichait un argumentaire contemporain pour mieux cacher une allégorie cabalistique transposée du mythe d’Orphée, il saisit rapidement les subtilités d’une mise en scène toute surfilée de paraboles hassidiques. Et, surgit de ce maëlstrom, une actrice rayonnante l’hypnotisa. Sibylline tragédienne à la délicatesse exacerbée, maladive et intuitive qu’elle plaçait dans la composition de son personnage, elle le fascinait au plus haut point. "Il était subjugué par sa façon de tout risquer chaque soir, avec une modestie de second rôle confinant au sacrifice, comme un joueur mise sa fortune sans ciller. […] Elle l’envoûtait comme l’enfant mûrie du souvenir, sœur ou parente inconnue qui l’eût entretenu de son âme perdue." Litanie et mélodie bercent Samuel vers un état léthargique dont il a le plus grand mal à se sortir. Par un phénomène sans précédent, lié à la lente intériorisation d’un drame abscons qui ouvrait en lui un puits d’échos, l’intérêt quasi hypnotique porté à la scène alourdissait bien trop souvent ses paupières, rendant la pièce illusoire, la déplaçant à son insu dans le plus fabuleux théâtre des ombres qu’il eut le droit de contempler. Redoublant d’extravagance les images explosaient en lui dans cette Babylone imaginée comme seule fuite possible d’un monde devenu fou …

Derrière le visage de Mélanie Roseïn, l’actrice de cette pièce surréaliste, Samuel savait au fond de lui que les fantômes allaient surgir comme autant de démons impossibles à contrôler, et ne lui restait alors comme seule solution que d’opposer sa vieille insomnie à l’enchantement narcotique de cette Oholiba. Fuir à tout prix pour que les innombrables guerres parcourues en cyclope, son œil mécanique en bandoulière – n’avaient-elles pas fait de lui un spectateur privilégié de la disparition ? – ne deviennent pas la finalité limitée d’une ligne de fracture entre l’illusion de la scène et le néant des coulisses. Car cette femme au regard de revenante venait de détruire la distance évasive entre le monde et lui et la fiction ne pouvait plus, seulement, répondre à ses attentes. Car il savait au fond de lui que celui qui imagine porte déjà en lui la fin du monde. Oui, il y a une damnation dans la simple mouche écrasée. Désirer est un viol en soi. Et qu’on ne lui parle pas de liberté, lui qui porte sur ses épaules les mémoires anéanties de ses ancêtres exterminés, car en se croyant vertueuse elle n’est qu’un regard du néant sur la terre.

Ainsi le théâtre perçu comme le miroir de la vie où l’on mourait arbitrairement après avoir cru vivre, le théâtre où le rideau tombait comme la pelletée du fossoyeur ne sera-t-il qu’un baume illusoire ?… Ici et là, Hubert Haddad placent ses survivants sur l’échiquier du temps dans une ronde légère, rejoignant Alain Fleischer dans la musicalité de la langue et l’extraordinaire portrait de ces hommes toujours enclins à croire aux fables de la destinée … Il nous offre un livre d’une rare beauté.

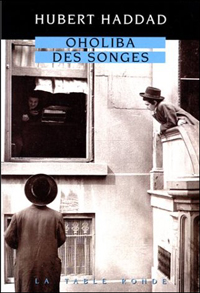

Hubert Haddad, Oholiba des songes, Zulma, mars 2007, 318 p. – 18,50 €